Cultura

UMA NOITE NO FUTURO: O ESPETÁCULO SOBRE A MEMÓRIA QUE CRUZA BECKETT E GIL VICENTE

É normal estremecermos na cadeira quando ouvimos falar em Samuel Beckett ou em Gil Vicente. O primeiro, por ser uma das figuras incontornáveis do teatro contemporâneo; o segundo, pelo carinho de um bisavô que não conhecemos e tanto nos deixou. Uma Noite no Futuro esteve em cena no Teatro Carlos Alberto e conjugou surpreendentemente os dois autores.

Em vésperas de Natal, Uma Noite no Futuro presenteia o espetador de modo particular, associando dois textos dramáticos de Samuel Beckett – Velha Toada (1969) e A Última Gravação de Krapp (1958) – com um praticamente desconhecido de Gil Vicente – Auto da Fé (1510). A peça assenta sobre o conceito de memória e explora as suas reverberações num leque variado de personagens.

A memória como trajeto obsoleto

Começamos com um tocador de realejo que entra em cena meio curvado e se move calmamente enquanto arrasta o instrumento de rua. É o senhor Gorman de Velha Toada, a adaptação beckettiana da peça radiofónica La Manivelle, de Robert Pinget. Enverga uma camisa de flanela axadrezada, um casaco castanho abotoado e umas calças de bombazine cor de mel; a complementar a indumentária invernosa, um blazer de veludo negro, um cachecol e uma boina. Gorman estaca finalmente a meio do palco e, girando a manivela do realejo, aciona uma bonita melodia que embala o público por brevíssimos instantes, uma vez que o mecanismo falha de rompante. Indignado, bufa repetidamente e dá duas ou três pancadas para o pôr a funcionar outra vez. Sem resultado: as tentativas saem frustradas e a máquina parece mesmo ter dado as últimas. Mas o habilidoso homem não desiste e, após amaldiçoar o velho instrumento, lá consegue resolver o problema e a melodia volta a ecoar.

De novo, não por muito tempo. A cortar a atenção do público, surge o som de passos agitados e uma nova personagem entra em palco. A sua indumentária é, à semelhança de Gorman, invernosa, apesar de mais excêntrica e colorida: camisa branca, lencinho vermelho e colete às riscas amarelas e cinzentas; o blazer é axadrezado e as calças bordeaux. Parece francamente surpreendido por ver o tocador de realejo, e olha-o como se tivesse visto uma cara familiar. Por fim, dirige-se a Gorman de forma efusiva – “Mas se não é Gorman, o meu velho amigo! Lembra-se de mim, Cream, o pai do juiz, lembra-se do Cream?” – e gesticula exacerbadamente.

- Fotografia: Margarida Coelho.

- Fotografia: Margarida Coelho.

- Fotografia: Margarida Coelho.

- Fotografia: Margarida Coelho.

- Fotografia: Margarida Coelho.

- Fotografia: Margarida Coelho.

Está dado o mote para um diálogo confuso entre as duas personagens, repleto de lapsos de memória constantes. Gorman e Cream (interpretados de forma brilhante por Paulo Freixinho e Alberto Magassela, respetivamente) relembram acontecimentos, lugares, pessoas que conheceram, mas não chegam a um entendimento nos pormenores; por isso, vão-se exaltando um com o outro, enquanto se agarram teimosamente a datas e lembranças cada vez mais desprovidas de interesse e sentido – “Onde é que eu queria chegar com isto?”, pergunta a certa altura Cream. Ao mesmo tempo, os velhos amigos lamentam o estado fragmentado do mundo presente – “(…) é vê-lo em fanicos ruinado” –, sem se aperceberem de que estão a fornecer uma descrição exata da sua condição amnésica.

E continuam a conversa, sendo ocasionalmente interrompidos pelo rugido ensurdecedor de motores a trabalhar, e que arrancam de Gorman silvos de protesto. O tom crítico deste homem é também ouvido nos momentos em que se vê completamente desprezado pelos jovens transeuntes a quem pede lume para fumar um cigarro. Para Gorman, trata-se de uma “juventude imersa”, embora, a bem dizer, seja precisamente o contrário: ele e Cream é que estão imersos, engolfados até ao tutano num mundo circular e desconexo, reféns de uma velhice que lhes suga a coerência. São os portadores de uma memória que atraiçoa, tal e qual o realejo obsoleto que está sempre a encravar.

A memória como palco das trevas

O ambiente que se segue é notoriamente opressivo, preparando o espetador para um mergulho nas trevas e no declínio. Transitamos para A Última Gravação de Krapp, o segundo texto beckettiano que compõe o espetáculo.

Surge iluminada diante de nós uma secretária com duas gavetas; o resto do palco está na penumbra. Entra em cena um homem de cabelos grisalhos, barba por fazer e barriga saliente. Krapp é o seu nome. Veste-se de forma menos cuidada que as personagens anteriores: camisa branca engelhada, aberta no pescoço e com as mangas ligeiramente arregaçadas; colete castanho; calças escuras. Tem um ar combalido e caminha em direção à secretária. Ouve-se em permanência o som metronómico de um relógio: tic-tac, tic-tac, tic-tac… O homem leva a mão ao bolso das calças e, após revolvê-lo, exibe um molho de chaves. É com ele que abre uma gaveta da qual retira um objeto circular. Encosta-o ao peito por breves segundos, num gesto invulgarmente protetor; de seguida, volta a colocá-lo onde estava.

Já sentado à secretária, percorre com o olhar as diferentes páginas de um livro. Parece estar à procura de algo. Não tarda muito a encontrar o que pretende – “Caixa… três, bobine… cinco.” Krapp ergue a cabeça e olha na direção do público, repetindo: “Bobine!”. Segue-se um momento de silêncio, interrompido por um “Booooobine!” em tom mais grave e solene. Trata-se de uma indicação para descobrir algo entre as inúmeras caixas de papelão que povoam a secretária: nada mais e nada menos que a fita de uma bobine, que começa a ser reproduzida no gravador ao seu lado.

- Fotografia: Margarida Coelho.

- Fotografia: Margarida Coelho.

- Fotografia: Margarida Coelho.

Ecoa agora na sala uma voz hipnotizante e jovial. Krapp (interpretado de modo exímio por João Cardoso) ouve o que o gravador reproduz, e o seu rosto aparece voltado para a audiência numa expressão desgastada. A personagem não se revela muito interessada em escutar o que a sedutora voz tem a dizer na íntegra, pelo que muitas vezes rebobina ou faz avançar a fita, uma e outra vez, insistindo em algumas passagens e suprimindo outras. O relato que nos é transmitido é o de um amor fracassado, e Krapp parece voltear incessante e melancolicamente em torno do mesmo. O homem retorna enfim à gaveta e ao indecifrável objeto circular. Percebemos finalmente que se trata de uma bobine intacta, pronta a ser preenchida com um testemunho. Krapp coloca-a no gravador, aclara a garganta e fala: “Acabei de ouvir esse imbecil estúpido por quem eu me tomava há trinta anos.”

É com algum choque que digerimos essa afirmação e todas as outras que se seguem. De súbito, compreendemos de modo inequívoco que a voz jovial pertence ao Krapp de há trinta anos atrás. Tudo não passa de um ritual narcisista: a cada noite de aniversário, a personagem assinala a data escutando bobines gravadas em aniversários anteriores e realizando uma nova gravação para a posteridade. Esta constante reativação do passado desperta em Krapp uma forte sensação de repúdio, uma vez que a personagem já não se reconhece no que ouve; desta forma, torna-se evidente a existência de um doloroso conflito entre os diferentes espetros que a compõem. Krapp continua a alimentar, ano após ano, a ideia de que é possível fazer melhorias e de que pode corrigir ou suplantar aquilo que foi.

É essa a promessa de Uma Noite no Futuro. Infelizmente, isso apenas assinala ainda mais o desgaste emocional de Krapp e a eminente aproximação da morte. Nem sempre a memória é habitada por boas visões; é, também, palco da mais profunda solidão e decadência.

A memória como luz

Mas há exceções. Em Auto da Fé, de Gil Vicente, enaltece-se uma noite cuja luz continua a atingir-nos 1510 anos depois: a noite do primeiro Natal.

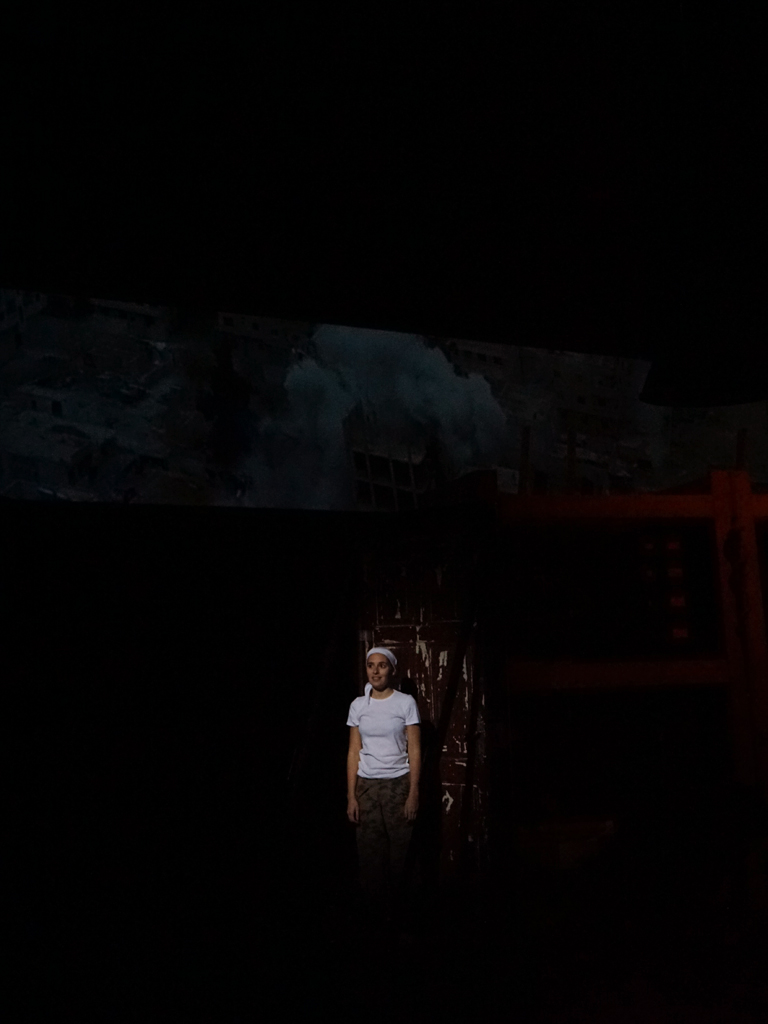

No beliche situado numa das extremidades do palco, um vulto agita-se. Já nos tínhamos apercebido da sua presença no decorrer da peça, sempre vigilante, embora não percebêssemos quem era ou o que estava ali a fazer. Por fim, revela-se. Usa calças de camuflado a jogo com umas botas militares e, em contraste com a vestimenta robusta, enverga uma t-shirt branca e um lenço branco de noviça. É a personagem alegórica da Fé (interpretada notavelmente por Sara Barros Leitão). Inicia a sua caminhada pelo palco de forma tranquila, mas decidida. Detém-se junto a uma pia de água e aproveita para lavar o rosto. No palco encontram-se também outros objetos litúrgicos, como o sacrário e a cruz. É como se estivéssemos numa capela.

- Fotografia: Margarida Coelho.

- Fotografia: Margarida Coelho.

- Fotografia: Margarida Coelho.

Subitamente, entram em cena dois homens que contemplam, com alguma curiosidade, o cenário que os rodeia. Falam numa língua estranha e indecifrável mas, pelos gestos com que dão ênfase ao discurso, compreendemos que se encontram num ambiente que lhes é alheio. Esta atitude de desorientação e deslocamento é acentuada pela forma como apontam, estupefatos, para os adereços que embelezam o palco.

São os humildes pastores Brás e Benito (interpretados, respetivamente, por Paulo Freixinho e João Delgado Lourenço), genuínos nas dúvidas e na ignorância; exprimem-se em saiaguês, um dialeto rústico próximo do castelhano – “Hay aquí tanto que ver que me siento atibobado”, diz Benito, ao que Brás responde: “Quién hallara algún lletrado que supiera esto entender.” De fato, estes pastores vicentinos sentem-se um pouco bobos perante o aparato montado, desencadeando algumas risadas entre o público devido à sua ingenuidade. Por isso, notam justamente a falta de um “letrado” que possa aclará-los acerca do que veem.

É nesse sentido que superam as hesitações iniciais e se aproximam gradualmente da Fé, convictos de que se trata de “uma imagem sagrada”. Esta, que antes rezava junto à Árvore da Vida contida no sacrário, presta-lhes agora as devidas explicações; fá-lo num português culto e sábio, elucidando-os acerca dos mistérios da religião cristã. Para além disso, a sua pregação reveste-se de uma retórica profunda que consegue introduzir a noção de eternidade/imutabilidade inerente à celebração do nascimento de Jesus: “Tanto monta se agora contemplares aquela hora como s’agora passara”. Para assistir aos seus ensinamentos, junta-se mais tarde o pastor Silvestre (interpretado por Alberto Magassela).

- Fotografia: Margarida Coelho.

- Fotografia: Margarida Coelho.

- Fotografia: Margarida Coelho.

- Fotografia: Margarida Coelho.

- Fotografia: Margarida Coelho.

- Fotografia: Margarida Coelho.

O espetáculo termina com o poema “Hoje, também os carros dançam”, de Filipa Leal, declamado por Sara Barros Leitão à medida que ia sendo projetado um vídeo sobre a situação dos refugiados. No fundo, acaba por se constituir como uma amplificação do discurso da personagem Fé, aplicável à realidade do quotidiano através deste texto contemporâneo. Afinal, os refugiados são movidos pela fé de que em breve conseguirão transpor as suas dificuldades e alcançar um futuro sereno com melhores condições. A última frase do poema, “Eu – que mudei de tudo que em quase nada mudou, mudei de dentro de mim para dentro de ti, meu amor”, funciona como um apelo à necessidade de mostrarmos compaixão por aqueles que são obrigados a mudar constantemente.

Mas apesar de ser inegável que “hay aquí tanto que ver” (para citar uma das falas de Benito), estamos convictos de que ficou algo por contar nesta Noite no Futuro. Curiosamente, trata-se de um espetáculo que parte de inspirações absolutamente fantásticas, bem presentes e aglomeradas numa excelente folha de sala, mas que deixam o espectador ansioso por um final melhor. Com interpretações brilhantes e uma encenação e figurinos tão bem conseguidos, sentimos que poderiam ter sido evocadas outras personagens ou narrativas para rematar ainda mais uma mensagem soberba com tanto potencial crítico.

- Fotografia: Margarida Coelho.

- Fotografia: Margarida Coelho.