Política

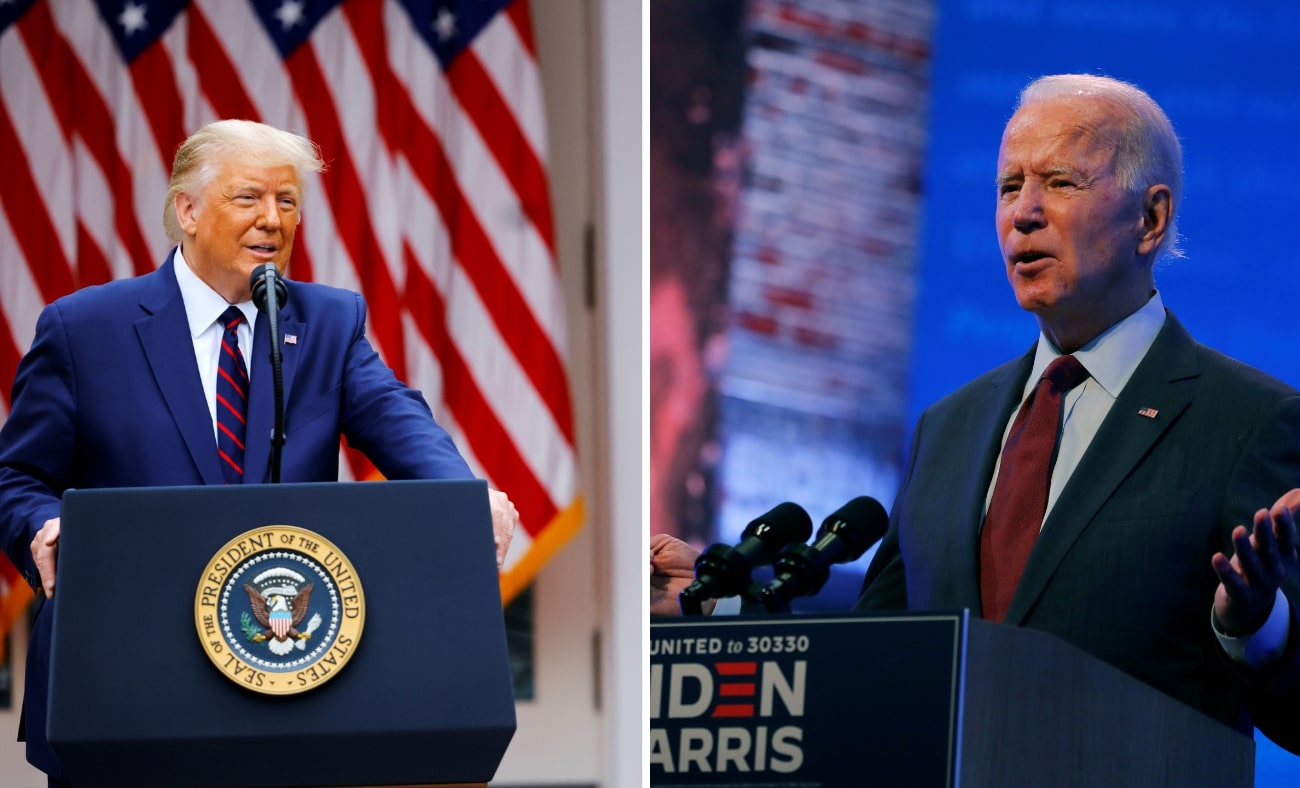

Eleições EUA: A Covid-19 e a economia americana

É a economia, estúpido!

A frase tornou-se um lugar comum desde as eleições americanas de 1992, quando James Carville, estratega da campanha de Bill Clinton e autor da expressão, concorria contra a administração de George H. W. Bush, na sequência da recessão que o país enfrentava na altura.

A conjuntura económica desempenha um papel decisivo sempre que há eleições, sejam elas onde forem. Mas desde a crise de 2008, a desconfiança do público em relação ao establishment político viu surgir uma vaga de candidatos pouco ortodoxos, prometendo lutar pelo povo e contra os interesses instalados.

Joseph Stiglitz, em Globalization and its discontents, ou Branko Milanovic em Global Inequality: A new approach for the age of Globalization, mostram como as classes médias do mundo desenvolvido viram o seu rendimento real estagnar e a sua qualidade de vida deteriorar-se numa época de prosperidade que tirou da pobreza milhões de pessoas em todo o mundo.

Tal desencantamento com as dinâmicas da globalização e do livre comércio esteve na raiz do surgimento do populismo nas democracias ocidentais. Os medos e frustrações da população americana encontraram eco nas frases feitas e na atitude disruptiva de Donald Trump, pronto a acusar os estrangeiros e as instituições democráticas de todos os males do país.

Allan Lichtman, professor de História na American University, é considerado o Nostradamus das eleições presidenciais americanas. Desde a eleição de Ronald Reagan, em 1984, adivinhou sempre quem seria o próximo “líder do mundo livre”.

Lichtman constrói as suas previsões, como muitos outros investigadores da área, com base em relativamente poucas variáveis. Mas tem a certeza de uma coisa. Os eleitores votam de forma pragmática, de acordo com a avaliação que fazem da prestação da administração incumbente.

A performance económica é um dos fatores que o modelo de Lichtman tem em conta, tanto numa perspetiva de curto como de longo prazo. E foi aqui que a covid-19 deixou marca, porque os números que esta administração vinha apresentando até à altura em que a pandemia começou a ter impacto na atividade económica podiam ser considerados positivos, mesmo que não representassem, como Trump referiu mais que uma vez, “a melhor economia de sempre”.

A filosofia económica da administração Trump

Em campanha em 2016, Donald Trump definira como prioridade trazer de volta os empregos que a globalização tinha levado das zonas industriais dos Estados Unidos ao longo das últimas décadas.

Durante os primeiros anos do mandato o desemprego chegou a andar perto do seu nível natural (o nível associado ao produto natural, ou seja, aquele que seria de esperar para um dado país numa situação de equilíbrio macroeconómico de longo-prazo ). Em 2019, a taxa de desemprego era a mais baixa dos últimos 50 anos.

Claro está, no entanto, que ao longo dos quatro anos de mandato, a discussão sobre as causas destes números nunca ficou resolvida. No primeiro debate presidencial, Joe Biden fez questão de lembrar que foi a política económica da administração Obama na resposta à grande crise financeira de 2008 que deixou as bases para uma recuperação eficaz da economia, e que o comportamento dos indicadores económicos entre 2016 e 2019 eram a consequência desse mesmo esforço.

São vários os economistas de referência que admitem a dificuldade em encontrar o ponto de inflexão na tendência geral do produto americano e, mais ainda, em apontar as medidas governamentais que criaram as condições para este crescimento. Mas quem foi que beneficiou desse crescimento?

Se as medidas de regulação bancária da administração Obama ajudaram o público a recuperar a confiança no sistema financeiro, a política de liberalização levada a cabo por Donald Trump viu as bolsas de valores atingir marcos históricos.

Mas se os ‘corporate tax cuts’ da administração republicana incentivaram as empresas a investir no território americano, contribuindo para a retenção de empregos e para estimular a economia, os últimos anos foram também o período em que as desigualdades mais se acentuaram entre os norte americanos, sobretudo desde o início da pandemia.

Relações Externas

Assim, embora não haja um consenso no que diz respeito às causas da dinâmica económica dos Estados Unidos desde 2016, a maior parte dos especialistas concorda que a administração Trump favoreceu de um clima amigo das empresas.

A obsessão com os índices bolsistas, como se estes fossem indicadores da atividade económica e da qualidade de vida dos cidadãos, mostra bem como os números podem ser usados para dizer qualquer coisa e o seu contrário. A confusão entre convicções políticas e ciência (económica ou qualquer outra) na Casa Branca de Donald Trump fica evidente a cada discurso do presidente.

Uma plataforma vincadamente protecionista (Donald Trump renegociou o North American Free Trade Agreement, com o Canadá e o México, e implementou uma política continuada de tarifas alfandegárias aos produtos importados da China) teve um grande efeito na mobilização do seu eleitorado, mas a globalização não pode ser revertida de um dia para o outro.

A guerra comercial dos últimos meses não vai mudar o facto de que a China é mais competitiva que os Estados Unidos em muitos mercados importantes, nem o facto de que vai à frente na corrida para a comercialização do 5G (por força da ligação à Huawei). Durante a presidência de Donald Trump, a balança de bens e serviços nunca registou um défice menor que o herdado da administração anterior.

Jeffrey Sachs, Diretor da Sustainable Development Solutions Network das Nações Unidas, avisa que as mentiras de Trump, que usa o conflito estratégico com a China para justificar as suas políticas económicas, “têm consequências, e podem colocar aos Estados Unidos e ao mundo graves problemas”.

O impacto e a resposta à pandemia

Os Estados Unidos foram um dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19. Com mais de duzentos mil mortos à data deste artigo, a gestão da saúde pública ganhou um papel preponderante na corrida à Casa Branca.

Desde o início da crise, o presidente avançou e recuou ao sabor do vento que ia soprando do alto dos fóruns conspiracionistas do Qanon e dos Evangelistas da América rural. Tanto estava tudo bem, e o vírus não era assim tão perigoso, como a China teria de ser castigada pela terrível “praga” que lançou ao mundo.

Se os números de mortos e infetados dão conta da confusão em que a administração Trump vive, seria de esperar que um país cuja prioridade foi não deixar ruir a economia não se visse a ter de lidar com uma queda de 31.4% do PIB no segundo trimestre de 2020. A relutância de muitos republicanos em fechar a economia, mandar as pessoas para casa, ou sequer promover o uso de máscaras, não só custou aos Estados Unidos demasiadas vidas, como foi incapaz de evitar a recessão.

Nesse sentido, a Casa Branca aprovou o maior pacote de estímulos fiscais da história americana. Entre apoios a famílias e empresas, na forma de alívios fiscais, empréstimos e mesmo transferências diretas, o governo anunciou um plano de mais de 2 biliões de dólares, e que, combinado com as medidas da Reserva federal, poderia ter um impacto de até 6 biliões, de acordo com o conselheiro económico da Casa Branca, Larry Kudlow.

Ao fim de quatro anos a tentar revogar o Obamacare, Donald Trump vê-se agora obrigado a fazer face a uma crise pandémica numa altura em que, mesmo depois da recuperação do PIB no 3º trimestre deste ano, a dívida pública norte americana deverá chegar ao fim do ano acima dos 100% do PIB.

Num momento em que uma América dividida vai a votos, as políticas económicas da próxima administração podem ‘make it or break it’ para as gerações futuras.

Artigo da autoria de José Diogo Milheiro. Revisto por Marco Matos