Mundo Novo

Infodemia Viral

Uma caixa mágica e realidades alternativas

No seu livro de 1999, Quatro Argumentos Para Acabar com a Televisão, o americano Jerry Mander alertava para o perigo que a “caixinha mágica” representa para a nossa saúde física e mental, bem como para a da democracia e da opinião pública.

Karl Popper já tinha manifestado preocupações semelhantes sobre o impacto dos ecrãs na educação das crianças, pelo “poder político quase ilimitado” que lhes reconhecia, em Televisão: Um Perigo para a Democracia, de 1995.

O ponto de partida do livro de Mander é a própria origem da televisão. Numa época de evolução tecnológica e crescimento económico, surgia nos Estados Unidos da América uma classe média com rendimento disponível para consumir bens não essenciais. A publicidade saltou dos jornais para os ecrãs e assumiu-se desde logo como o maior motor de receitas das emissoras.

Fazendo referência quer a estudos da área da psicologia, quer a casos reais de pessoas com quem trabalhou (incluindo o caso assustador de uma mulher que garantia que a televisão estava ligada depois de os médicos a terem desligado), o americano observa que a caixinha tem o poder de criar na nossa mente imagens que de outra maneira não existiriam.

Não tão admirável mundo novo

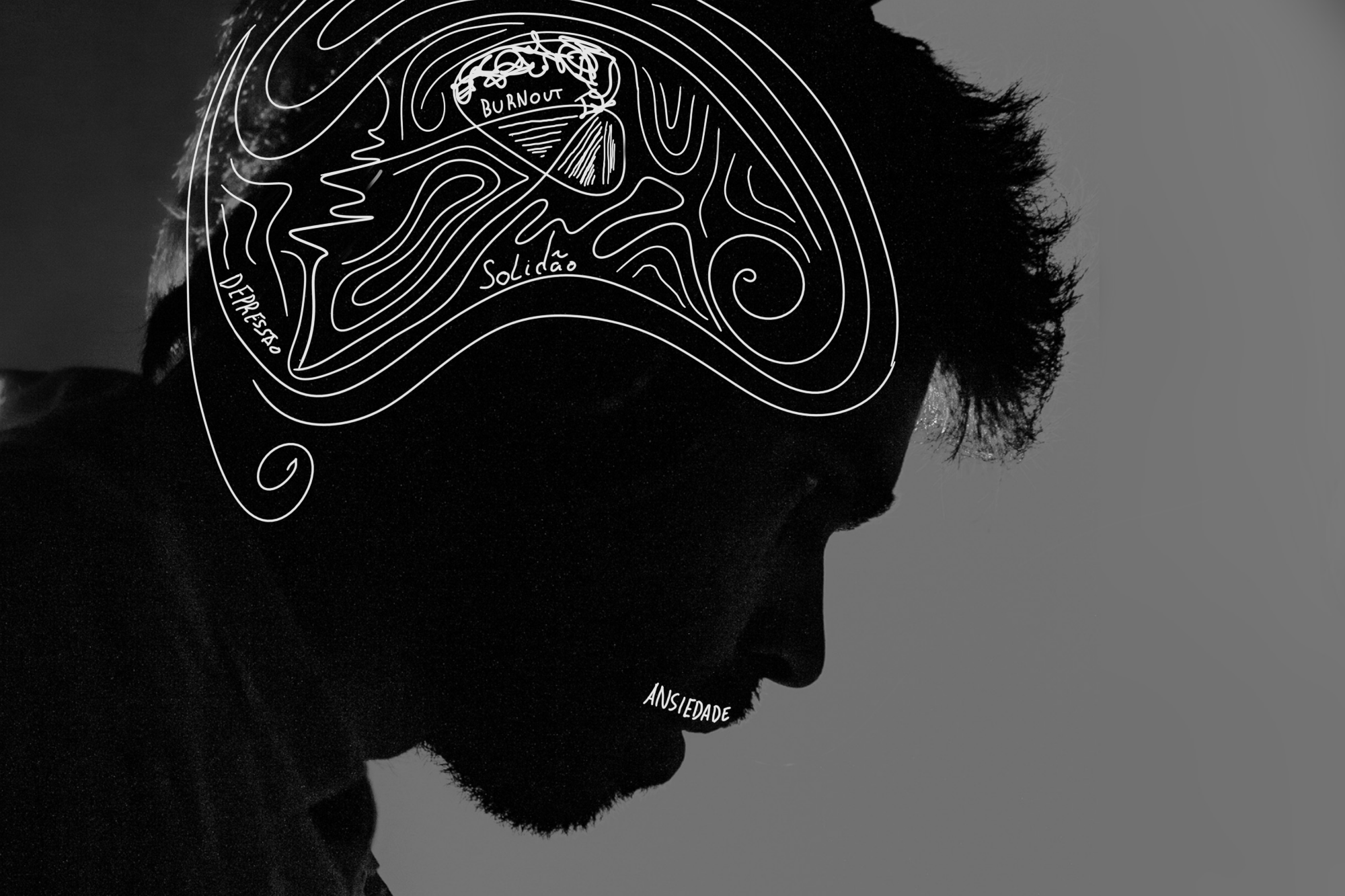

Nunca uma tecnologia tinha permitido ao humano viver em mais do que uma realidade ao mesmo tempo, esbatendo as fronteiras entre real e fictício de forma tão intensa que as imagens que vemos podem perdurar nas nossas mentes uma vida inteira.

Se a televisão permitiu aos publicitários do século XX chegar às massas e manipular a psique coletiva, alterando comportamentos e a noção que temos de nós mesmos, hoje, com uma “caixinha mágica” no bolso de praticamente toda a gente, tornou-se possível manipular a opinião pública ao segundo. Basta montar a narrativa certa.

O aparecimento de chefes de Estado pouco preocupados com a verdade dos factos, dispostos a alimentar-se da polémica e do caos, desacreditando jornalistas profissionais e estudos científicos, aparenta ser simultaneamente causa e efeito da maneira como o debate político é conduzido em fóruns na internet, e da quantidade de páginas online deliberadamente comprometidas com a propagação de mentiras.

Excluídos à força deste novo mundo, os grupos tradicionais de media viram-se obrigados a ceder à sedução das receitas de publicidade online, indispensáveis para negócios como o dos jornais impressos, continuamente vaticinados como estando “em vias de extinção”.

A viabilidade económica da redação

Implica isto que a necessidade de cliques, partilhas e visualizações se sobreponha por vezes ao principal objeto social destas entidades. O sensacionalismo pode mais facilmente ser entendido como uma necessidade económica, inserida num contexto de competição de mercado pela atenção do grande público, do que como um comportamento guiado pela orientação moral (ou pela suposta falta dela).

Em “Liberdade e Informação”, o fundador do jornal Público, José Manuel Fernandes, reitera esta visão ao afirmar que “é da natureza de uma atividade que tem de encontrar meios financeiros para se sustentar que muitas escolhas jornalísticas sejam determinadas apenas pelo interesse do público, isto é, por aquilo que é suscetível de suscitar mais interesse – logo, mais vendas ou maiores audiências”.

O jornalista defende a importância do escrutínio mediático no contexto de uma democracia e do jornalismo profissional no serviço da liberdade.

Alerta para o facto, por vezes esquecido, de que “as queixas contra o poder, tido por excessivo, dos media, têm registos com mais de três séculos, não apareceram com a rádio, ou com a televisão, ou com a Internet”.

No entender do jornalista veterano, a própria natureza humana confere à atividade um caráter inerentemente subjetivo, e que é por isso normal que das escolhas dos jornalistas “nem sempre resulte uma visão equilibrada ou mesmo aproximada da realidade”.

Desinformação em tempos de pandemia

Num artigo publicado no Courrier Internacional de março, intitulado “Il n’y a pas de démocratie possible sans vérité” (“não existe democracia possível sem verdade”), Eva Illouz, socióloga franco-israelita, acha que o mundo enfrenta hoje “um recuo sem precedentes de um dos principais legados do iluminismo: a verdade como pilar moral e político”.

Se até há pouco tempo “a verdade era uma arma para combater as superstições e a tirania, hoje, a única posição aceitável é a de que qualquer grupo ou indivíduo tem o direito a formular a sua verdade”.

Quando Donald Trump promove a hidroxicloroquina como remédio eficaz no combate à COVID-19, causando uma corrida às farmácias na base do que “dizem por aí”, ou quando Jair Bolsonaro afirma que “brasileiro não pega nada”, adiando o decretar de medidas de isolamento, o desprezo pela verdade científica coloca em risco milhares de vidas.

A Organização Mundial da Saúde vai agora alertando para os perigos de uma segunda vaga, enfatizando que “o pior ainda está por vir”.

Entretanto, responsáveis políticos de todo o mundo decretam o fim do confinamento de um dia para o outro e autorizam a retoma de voos internacionais com fins meramente turísticos, dando a ideia de que tudo está bem e de que o pior já passou.

Não é possível que estejam ambos certos.

A proliferação de informação, verdadeira ou falsa, verificada ou não, já mostrou o seu potencial para colocar em causa o funcionamento da democracia e a independência da opinião pública.

Será que agora que a questão é de vida ou morte, estamos dispostos a reconhecê-lo?